助力金山嘴老渔村的文旅蝶变,大学师生探寻生态保护下的民生发展路

发布时间:2025-07-16

浏览次数:10

当夕阳为上海金山区山阳镇金山嘴渔村镀上金辉,青石板路旁,昔日渔船的轰鸣已被游客的欢声笑语取代。这座有着600 余年历史的渔港,正经历从“靠海吃海”到“文旅兴村”的深刻转型。连日来,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院的师生们深入渔村,探寻其在生态保护背景下退捕渔民的新生之路。

吴凯凤委员介绍,在村庄转型过程中,渔船回收补贴按马力计算,渔具等也有相应回收补贴,政策执行总体顺利。渔民上岸后自主就业,保安、环卫工、景区展馆看馆等岗位都有渔民的身影,其中景区展馆优先考虑本村高龄村民,切实解决了他们的就业难题。

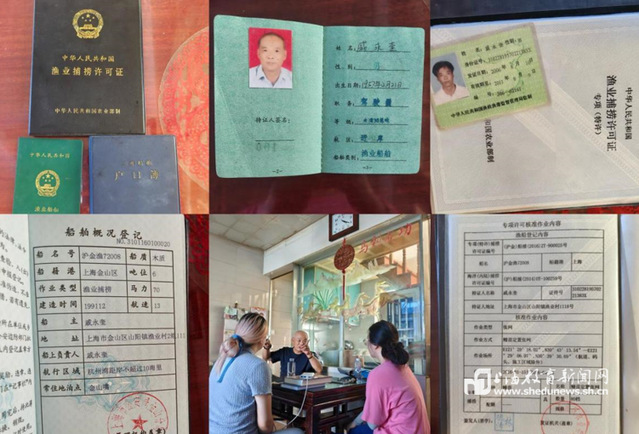

17岁就下海捕鱼、当了十多年船老大的戚永奎老先生,曾在80年代一次出海收入远超工厂工人工资。1991年,他自费 4.8万元造船,依靠政府柴油补贴与两位渔民共同出海。18年后船报废,因成本上升,近59岁的他上岸靠镇保生活。如今,他闲暇时会到文创园为游客讲述渔港故事,从“捕鱼能手”变身“说书人”。

82岁的姜品云老人是“金山嘴渔村传统非遗技艺传承人”,曾担任村造船厂厂长,是当地最后一位掌握传统木帆船榫卯工艺的造船师,渔村博物馆里的舢板船、木帆船都出自他手。2000年后木帆船退出历史舞台,他应旅游开发需求制作渔船模型和打捞工具模型,按件获得补贴。但如今因年事已高且无徒弟传承,手艺面临失传,老人承诺愿免费传授技艺,这份坚守引发了队员们对渔业文化传承的思考。

实地走访后,队员们认识到,金山嘴的文旅融合经验值得借鉴,但也需解决填海影响、设施维护等当前困境以提升吸引力。有的队员提出,帮扶退捕渔民的方案要“量身定制”,尤其要吸引青年力量参与生态保护和渔业转型。可以利用新媒体传播金山嘴的渔业文化和转型机遇,与高校合作设立实习实训项目,让更多年轻人感受渔村魅力,投身其未来发展。

学校相关负责老师表示,此次金山嘴之行,让学子们深刻体会到政策法规“刚性”与民生关怀“温度”的辩证统一。“生态保护与渔民发展的平衡需要因地制宜的智慧和持续努力,而青年智慧也将不断为探寻更优平衡之道贡献力量。”

(供稿:海洋生物资源与管理学院)