根据农业农村部相关文件(农办渔〔2022〕9号)要求,全部公海渔船于2024年1月1日起全面实施电子渔捞日志。系统提供金枪鱼延绳钓、公海围网、公海拖网、鱿鱼钓、金枪鱼围网、秋刀鱼舷提网、南极磷虾以及多种过洋性渔业,共计10种类型日志。

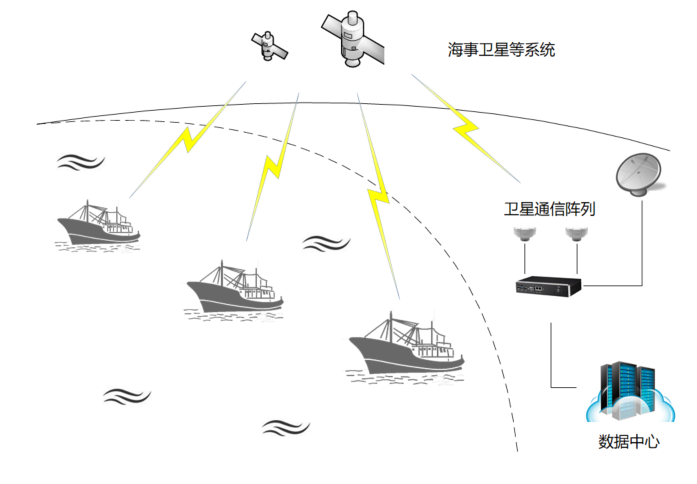

图1 数据采集

1. 采集流程:从渔船作业到数据中心的闭环链路

电子渔捞日志的数据采集并非单一环节的操作,而是覆盖“作业现场 - 传输通道 - 数据中心处理” 的完整链路,每个环节都需适配渔业生产的特殊场景。

在数据填报环节,船员通过船载终端完成信息录入。填报内容涵盖基础信息、作业数据、渔获详情、海洋环境等。为降低船员操作负担,终端嵌入智能辅助功能,结合卫星定位自动填充实时经纬度位置。

卫星通信传输链路是数据跨海域流转的核心支撑。目前主要依赖北斗短报文、海事卫星Inmarsat 等系统,针对不同作业海域动态切换传输策略:在近海可通过 4G/5G 与卫星双模通信,优先选择低成本的地面网络;远洋则切换至卫星专线 。传输过程中采用加密算法,确保数据在开放信道中不被篡改或泄露。

当数据抵达数据中心,会进入标准化处理流程:首先通过专用解码器将卫星信号转换为结构化数据(兼容JSON、CSV 等格式),再经 ETL 工具完成格式统一(例如将不同终端的 “时区” 统一为UTC时区),随后存入postgreql数据库。针对传输异常的数据(如超阈值、逻辑异常等),系统会自动标记为 “待校验” 状态,并触发预警通知数据中心,形成 “采集 - 传输 - 处理” 的闭环管理。

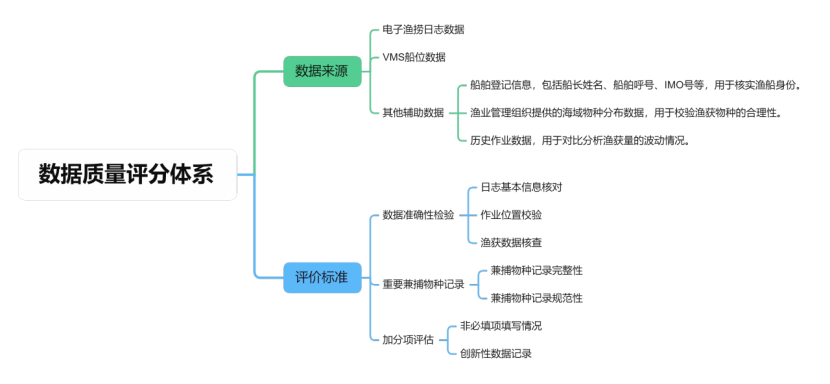

2. 数据质量控制体系

数据质量直接决定电子渔捞日志的应用价值,需通过“终端 - 链路 - 中心” 三级校验体系实现全流程管控。

终端实时校验聚焦数据产生源头的准确性。终端系统内置双重校验规则:字段校验确保基础格式合规(如经纬度合理范围、时间合理范围、常见渔获均重合理范围等);逻辑校验则通过业务规则过滤矛盾数据,例如填写一天内连续多次作业,系统会自动校验作业小时数以及连续多次作业时间是否重叠。此外,终端还会对数据完整性进行校验,若必填字段(如渔获品种、作业位置)未填写,会弹出红色预警并锁定提交按钮,强制船员补充完整。

通信链路校验重点保障数据传输过程的完整性。在数据发送前,终端会生成基于CRC32 的校验和,与数据本体一同传输;接收端通过重新计算校验和验证数据是否在传输中发生畸变,若不一致则触发重传指令。针对卫星信号衰减场景,系统会动态调整传输参数:当信号强度低于 - 105dBm 时,自动降低数据压缩率以提升抗干扰能力,同时缩短单次传输数据包大小,减少传输失败概率。

数据中心深度校验则通过度比对实现数据提纯。一方面进行跨数据比对:将当前数据与该渔船历史作业数据(如近3 个月平均渔获量)、同海域同期其他渔船数据(如周边 50 海里内拖网渔船的平均效率)对比,若偏差超过 30% 则标记为异常;另一方面引入专业规则库,例如结合海洋渔业数据库校验 “某海域 10 月是否存在蓝鳍金枪鱼”(基于资源分布规律)、“单网渔获量是否超过该类型渔船的最大承载量” 等。

图2 数据质量评分体系

最终通过数据质量评估指标量化管控效果:完整性(必填字段完整率≥98%)、准确性(人工抽检偏差率≤5%)、及时性(远海数据传输延迟≤2 小时)、一致性(跨终端数据格式统一率 100%),为后续应用奠定可靠基础。

1. 多元化应该场景与渔业价值

电子渔捞日志数据已成为渔业管理、生产优化与执法监督的核心支撑,其应用价值渗透于产业链各环节。

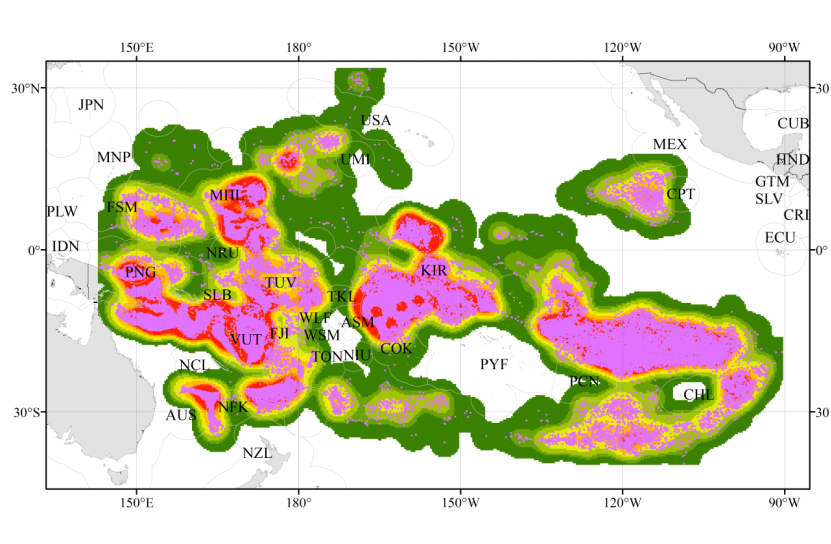

在渔业资源动态监测中,通过长期积累的渔获数据与时空信息,可构建精细化资源分布模型。例如分析某海域近5 年大眼金枪鱼渔获量的月度变化与作业位置关联,识别出资源产卵场与索饵场的迁移规律,为渔业部门制定捕捞限额分配”等政策提供数据支撑。

图3渔获热力图

作业效率分析与路线优化则直接惠及渔民生产。系统通过算法解析“作业路线 - 渔获量” 的关联关系,以及分析不同渔具的渔获效率,为渔民提供渔具调整建议。

在渔政执法证据留存方面,电子数据的不可篡改性解决了传统纸质日志易造假的痛点。当执法船在禁渔区发现疑似违规渔船时,可通过系统调取该船近72 小时的电子日志,若存在 “作业位置位于禁渔区且渔获量>0” 的记录,结合北斗定位轨迹,即可形成完整证据链。

1. 未来技术演进方向

物联网深化应用将实现“少干预采集”。在渔船关键位置部署物联网传感器:红外计数器自动记录渔获卸船数量,,北斗双模定位终端每秒更新位置信息。这些数据无需人工操作即可自动接入日志系统,使手动填报量减少 60% 以上,同时避免人为操作误差。

区块链技术将强化数据可信度。通过区块链构建“渔船 - 卫星 - 数据中心” 分布式记账体系,每笔数据生成时自动上链,形成不可篡改的时间戳与哈希值。当发生数据争议时,可通过链上溯源快速验证数据真实性,尤其在跨境渔业合作中,能解决不同国家监管部门的数据互认难题。

AI 驱动的智能采集将实现 “预测式管理”。图像识别算法通过摄像头自动识别渔获品种,替代人工选择;异常检测模型实时监测数据波动,当发现 “某海域突然出现远超历史均值的渔获量” 时,自动触发渔政部门核查,防范 “虚报产量” 等违规行为。

从人工填报到智能采集,电子渔捞日志正推动渔业管理从“事后监管” 向 “事中干预”“事前预警” 升级,为可持续渔业发展注入数字化动能.